|

| Membangun Indonesia Dari Desa/ Gambar via http://pattiro.org |

Memotret Pembangunan (Telekomunikasi) Desa di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Desa

Pada Juli 2016 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di Indonesia, yang merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2016. Disebutkan, sampai data tersebut dirilis jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan : Rp 354.386) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Selama periode itu, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).

Meskipun demikian, secara lebih rinci dijelaskan bahwa ternyata persentase penduduk miskin di daerah pedesaan justru naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Begitu pula dengan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2016, nilai indeks kedalam kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 1,19, sementara di daerah pedesaan jauh lebih tinggi yaitu mencapai 2,74. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,27 sedangkan di daerah pedesaan mencapai 0,79 (BPS, 2016 : 6).

Sebagaimana dilansir Detik.com menurut Kepala BPS Suryamin ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama adalah garis kemiskinan desa cukup tinggi, seiring dengan inflasi yang sulit dikendalikan. Kedua, orang yang tinggal di perdesaan lebih banyak mengkonsumsi produk yang berasal dari kota. Misalnya mi instan, susu, dan produk lainnya. Ketiga, yaitu pembelian barang dilakukan secara eceran. Sehingga membuat harga menjadi lebih mahal dibandingkan pembelian dalam jumlah besar.

Sebagaimana dilansir Detik.com menurut Kepala BPS Suryamin ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama adalah garis kemiskinan desa cukup tinggi, seiring dengan inflasi yang sulit dikendalikan. Kedua, orang yang tinggal di perdesaan lebih banyak mengkonsumsi produk yang berasal dari kota. Misalnya mi instan, susu, dan produk lainnya. Ketiga, yaitu pembelian barang dilakukan secara eceran. Sehingga membuat harga menjadi lebih mahal dibandingkan pembelian dalam jumlah besar.

Problem Lama

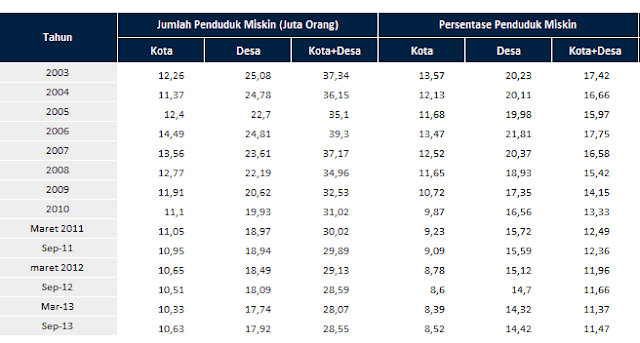

Dalam tiga belas tahun terakhir, disparitas angka kemiskinan penduduk kota dan desa juga terbilang tinggi. Selisihnya tak pernah kurang dari 7 juta orang dengan selisih tertinggi mencapai 13 juta orang. Data jumlah penduduk miskin dari tahun 2003-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Demikian halnya dengan periode tahun 2013 sampai 2016, disparitas jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan juga masih menunjukkan selisih yang tinggi. Angka yang nyaris sama, yakni 7 juta orang.

Kalangan warga miskin terbesar diketahui berasal dari masyarakat petani kecil di pedesaan agraris dan nelayan tradisional yang bermukim di pedesaan pesisir pantai. Pararel dengan fakta di atas, kualitas sumber daya manusia dari kelompok masyarakat petani kecil dan nelayan tradisional juga sangat rendah dalam banyak hal seperti : pangan dan gizi, pemilikan modal usaha, teknologi produksi, pemilikan lahan, kewirausahaan, kinerja, kreativitas, produksi, produktivitas, akses terhadap informasi harga dan pasar dan sebagainya (Dumasari, 2014 : 17).

Baca juga : Membangun Indonesia Dari Desa

Kondisi tersebut, menurut Winarno (dalam Suharto 2016 : 5) dikarenakan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat miskin, karena kebijakan pembangunan yang diambil lebih menguntungkan masyarakat kaya dan elite-elite pedesaan, justru menghasilkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran.

Sedangkan menurut Eko (ed) (2005 : 130), penyebab utama kemiskinan desa adalah : pengaruh pendidikan yang rendah, ketimpangan pemilikan modal dan lahan pertanian, ketidakmerataan investasi di sektor pertanian, alokasi anggaran kredit yang terbatas, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota), pengelolaan ekonomi yang masing menggunakan cara tradisional, rendahnya produktivitas dan pembentukan modal, budaya menabung yang belum berkembang di kalangan masyarakat desa, tata pemerintahan yang buruk yang umumnya masih berkembang di wilayah pedesaan, tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa, dan rendahnya jaminan kesehatan (ibid).

Tingkat kemiskinan masyarakat desa yang tinggi itulah yang kemudian menjadi salah satu pemicu lonjakan urbanisasi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas pembangunan di wilayah pedesaan, membuat wilayah perkotaan semakin menarik selayak magnet bagi masyarakat desa. Salah satu akibatnya, wilayah pedesaan menjadi kekurangan sumber daya manusia karena banyak penduduknya yang merantau ke kota--dan dalam beberapa kasus mereka kemudian enggan pulang ke kampung halaman. Akibat lain, tidak terkendalinya urbanisasi menjadi sebab munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah perkotaan, kemacetan, pengangguran, dan kriminalitas (Harahap, 2013 : 45). Demikianlah seterusnya, kemiskinan hanya akan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain selayak lingkaran setan. Sampai muncul upaya penyelesaian persoalan yang lebih serius dan kebijakan yang tepat sasaran sehingga mampu mereduksi permasalahan secara signifikan.

Terkait urbanisasi ini, pada Juni 2016 lalu Bank Dunia merilis laporan bahwa Indonesia tengah mengalami perubahan arah menuju ekonomi perkotaan. Menilik data antara tahun 2000 hingga 2010, kepadatan penduduk urban di Indonesia naik pesat, dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2025 nanti, diproyeksikan 68% penduduk Indonesia adalah warga kota.

Proyeksi di atas, jika dikaitkan dengan arah dan program prioritas pembangunan pemerintah saat ini, bisa dikatakan kurang begitu relevan dan layak dibantah, mengingat pembangunan di Indonesia sedang diarahkan ke daerah-daerah (sebagaimana Nawacita pemerintahan Jokowi-JK) dan desa-desa (sejalan dengan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU Desa, menurut Mushoffa (2014 : 8) membuat pemerintahan memiliki legalitas yang kuat dalam melaksanakan visi tersebut. Persoalannya, mampukah pemerintah pusat mendorong implementasi UU Desa yang sesuai harapan banyak pihak?

Baca juga : Petani, Desa, dan Kebijakan yang Memihak

Jika tidak ada political will yang kuat, tentu kesejahteraan desa akan tetap menjadi persoalan, meskipun visi-misi Jokowi-JK menuliskan secara indah perihal membangun Indonesia dari pinggiran. Di sinilah konsistensi presiden dan wakil presiden diuji. Tidak menutup kemungkinan, otonomi desa akan bernasib sama dengan otonomi daerah. Alih-alih menyejahterakan rakyat daerah, distribusi kekuasaan yang besar di desa bisa jadi justru melahirkan elite-elite lokal (ibid). Lagi-lagi, kita kembali lagi ke soal keberpihakan. Keberpihakan di sini tidak hanya kita tuntut kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan desa itu sendiri. Selain itu, keberpihakan kaum intelektual juga tak kalah pentingnya baik dalam perannya sebagai pendamping, pemerhati, penggerak, maupun fasilitator pembangunan desa.

Pembangunan dan Pemerataan Akses Internet : Sebuah Langkah Awal dan Fundamental

Pada festival TIK yang diselenggarakan di Grhatama Jogja pertengahan September lalu, dalam sebuah sesi seminar bertajuk “Sistem Informasi Desa dan Keterbukaan Pemerintahan” Budiman Sujatmiko mengemukakan kembali Gerakan Desa Membangun yang saat ini tengah "diadopsi" menjadi peta pembangunan desa di masa mendatang. Dalam catatan penulis, Gerakan Desa Membangun tersebut dapat ditempuh melalui lima tahap yakni :

1. Desa Bersuara

Di mana desa dapat menyuarakan kondisi, mempromosikan potensi serta menarik perhatian pihak-pihak yang terkait dengan kebutuhan desa baik pemerintah supra desa maupun sektor swasta. Website desa dengan domain DESA.ID dan sosial media desa dapat digunakan untuk terus mengarusutamakan isu-isu desa.

2. Desa Melek Informasi dan Teknologi

Di mana desa dapat dengan mudah mengakses, mengolah dan memproduksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desanya. Desa juga diharapkan mampu memilih teknologi tepat guna dan bersumber terbuka (open source) sebagai alat pendukung pekerjaan dan komunikasi sehari-hari.

3. Desa Pelayan Publik Prima

Di mana desa dapat melayani kebutuhan pelayanan publik warganya secara baik, tertib dan terukur, baik untuk urusan administrasi kependudukan, dukungan sarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Sistem informasi desa sebagaimana amanat UU Desa dapat digunakan membantu mempermudah layanan publik prima di desa.

4. Desa Kelola Sumber Daya

Di mana desa dapat memetakan wilayahnya, potensi dan semua sumber daya desa dengan rinci, secara partisipatif dan terbuka sehingga dapat dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi baru desa, meningkatkan kesejahteraaan masyarakat serta kemandirian desa.

5. Desa Mandiri dan Berdaulat

Di mana desa memiliki kemampuan tata kelola pemerintahan dan masyarakat secara mandiri, baik dan benar. Dibuktikan dengan peraturan-peraturan (produk hukum pemerintahan) yang berpihak pada kebaikan masyarakat, serta memiliki kedaulatan dalam menentukan rencana dan arah pembangunan, dengan tetap sejalan bersama Pemerintahan supra desa.

Tahapan-tahapan tersebut tentu ditempuh secara berbeda-beda bagi setiap desa. Karena saat ini ada sebagian desa yang sudah berada di tahap kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Namun demikian, masih ada banyak sekali desa yang bahkan untuk berada di tahap pertama pun belum sama sekali.

Terlepas dari kondisi di atas, sebagai langkah pertama desa-desa tertinggal di Indonesia diarahkan untuk menjadi “Desa Bersuara” sehingga dapat menyuarakan kondisi, mempromosikan potensi desa, serta menarik perhatian pihak-pihak yang terkait dengan kebutuhan desa.

Tetapi, hal itu tidak akan terwujud jika jaringan internet tidak atau belum menjangkau wilayah tersebut. Untuk menjadi “Desa Bersuara”, internet menjadi salah satu media vital dalam perwujudannya. Karena itulah proses menjadi “Desa Bersuara” dan Desa Melek Informasi dan Teknologi adalah proses yang tak hanya berkelanjutan, melainkan juga sangat bersinggungan.

Selain itu, dinilai dari aspek upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peran internet begitu vital bagi masyarakat desa dan wilayah terisolir. Di desa, mereka "boleh" saja minim fasilitas kesehatan, tapi melalui internet mereka bisa mencari informasi bagaimana pola hidup sehat. Sekolah dan guru "boleh" terbatas, tetapi tidak dengan dunia pengetahuan mereka tersebab sudah ada internet. Mereka "boleh" buta hukum, tapi dengan internet mereka bisa memperoleh wawasan hukum. Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, atau apa pun "boleh" masih memprihatinkan, namun dengan internet mereka bisa menyuarakan itu ke permukaan. Demikianlah, sebagai media informasi dan komunikasi, internet adalah hak asasi manusia yang harus bisa diakses oleh siapa pun karena pada akhirnya hal itu akan menyangkut pada hak bersuara dan sejahtera. Dan, sebagai sesama warga negara yang hidup di tanah air yang sama, kita boleh dipisahkan oleh kondisi geografis namun harus terhubungkan dengan koneksi internet.

Oleh sebab itu, pemerataan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia menjadi kebutuhan mutlak dan jurang kesenjangan digital yang selama ini masih menganga lebar antara masyarakat urban dan rural harus dipersempit.

|

| Proyek Palapa Ring yang diproyeksikan akan selesai pada 2018/ Foto via https://kominfo.go.id/ |

Terkait hal tersebut, barangkali kita bisa berharap pada proyek Palapa Ring yang telah dimulai pada minggu ketiga bulan Oktober lalu. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Pembangunan jaringan serat optik nasional ini akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dan akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan land cable sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten. Jaringan tersebut berkapasitas 100 GB (Upgradeable 160 GB) dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat core).

Mengingat bahwa pembangunan proyek Palapa Ring ini ditempuh dengan membentuk suatu konsorsium yang terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air, maka jaringan ini pun kelak akan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. Sehingga keterpaduan tersebut bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Namun selain itu, kita juga layak mendesak pemerintah untuk dapat lebih menyehatkan persaingan bisnis di bidang penyediaan jasa teknologi komunikasi, sehingga dapat memberi banyak pilihan dan kemudahan kepada masyarakat, serta terjangkaunya tarif bagi semua lapisan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini di desa-desa dan wilayah tertinggal lainnya, akses telekomunikasi masih terasa sangat mahal sehingga belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat.

Namun selain itu, kita juga layak mendesak pemerintah untuk dapat lebih menyehatkan persaingan bisnis di bidang penyediaan jasa teknologi komunikasi, sehingga dapat memberi banyak pilihan dan kemudahan kepada masyarakat, serta terjangkaunya tarif bagi semua lapisan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini di desa-desa dan wilayah tertinggal lainnya, akses telekomunikasi masih terasa sangat mahal sehingga belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat.

Baca juga : Pers (Untuk) Desa

Kembali ke Desa; Menjadi Agen Pembangunan dan Perubahan Informatika

Pembangunan desa pada akhirnya bermuara pada keinginan untuk mendorong kemandirian desa sebagaimana amanat UU Desa. Pengimplementasian UU Desa diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi desa untuk menjadi lebih kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Sebab desa merupakan entitas sosial yang paling rill dan dekat dengan masyarakatnya. Segala problem sosial akan tampak dengan jelas dan dapat segera dipetakan penyelesaiannya.

Oleh sebab itulah kemudian, pembangunan desa (ataupun Gerakan Desa Membangun) membutuhkan sumber daya manusia yang tak hanya berkualitas tetapi juga berkuantitas. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan desa hanya akan menjadi cengkraman kekuasan para elite lokal. Perlu diingat, kini desa telah diamanahi dengan banyak uang dan kewenangan mengelola wilayah menjadi lebih besar. Dengan semakin banyaknya sumber daya manusia yang kritis dan berkompeten, maka celah-celah penyimpangan (baik yang karena ketidaktahuan maupun adanya niat jahat) dapat dicegah dan diminimalisasi. Diharapkan pula, ini akan dapat membawa desa pada proses pembangunan yang lebih memerhatikan aspek lokalitas, kearifan, adat, budaya dan kelestarian lingkungan. Yakni dengan menggarap seoptimal mungkin potensi lokal yang berada di desa; pertanian, perikanan, peternakan, sosial, adat, dan budaya tanpa menghilangkan tradisi-tradisi lokal masyarakat.

Oleh sebab itulah kemudian, pembangunan desa (ataupun Gerakan Desa Membangun) membutuhkan sumber daya manusia yang tak hanya berkualitas tetapi juga berkuantitas. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan desa hanya akan menjadi cengkraman kekuasan para elite lokal. Perlu diingat, kini desa telah diamanahi dengan banyak uang dan kewenangan mengelola wilayah menjadi lebih besar. Dengan semakin banyaknya sumber daya manusia yang kritis dan berkompeten, maka celah-celah penyimpangan (baik yang karena ketidaktahuan maupun adanya niat jahat) dapat dicegah dan diminimalisasi. Diharapkan pula, ini akan dapat membawa desa pada proses pembangunan yang lebih memerhatikan aspek lokalitas, kearifan, adat, budaya dan kelestarian lingkungan. Yakni dengan menggarap seoptimal mungkin potensi lokal yang berada di desa; pertanian, perikanan, peternakan, sosial, adat, dan budaya tanpa menghilangkan tradisi-tradisi lokal masyarakat.

Perlu disadari pula, bahwa proses membangun desa nantinya akan membutuhkan agen-agen perubahan informatika di desa : mereka yang melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Merekalah yang akan mengenalkan literasi TIK di desa-desa di seluruh Indonesia. Merekalah yang akan melunakkan TIK supaya mudah dicerna dan digunakan oleh masyarakat desa. Merekalah yang akan bertindak sebagai pionir TIK di desa-desa. Merekalah yang akan membantu membangun sistem informasi desa sekaligus pelatihan komputer dan internet kepada pemerintah dan masyarakat desa. Merekalah yang akan memberikan pencerahan tentang IT yang positif kepada masyarakat. Merekalah yang kelak menjadi pewarta kabar baik dan buruk dari desa-desa dan wilayah pinggiran. Karena itu, kembali ke desa adalah sebuah panggilan.

Namun apa yang terjadi sekarang?

Sampai saat ini dunia pertanian dan hidup di desa bukanlah masa depan yang menjanjikan bagi pemuda-pemudi, padahal masa depan pertanian rakyat bergantung pada siapa yang akan bertani (White 2011, 2012). Semakin tinggi pendidikan orang desa, semakin kuat pula motivasi dan dorongan untuk mereka meninggalkan desanya.

Desa ditinggalkan pemuda-pemudi yang pandai, termasuk untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi--dan kemudian enggan untuk pulang lagi. Mereka inilah yang semakin memenuhi kota-kota kabupaten, provinsi dan metropolitan. Mereka yang berhasil menjadi kelas menengah di kota-kota tidak kembali ke desa, menjadi konsumtif, dengan membeli/menyewa tanah dan rumah untuk tinggal di pinggiran kota, serta motor dan mobil baru untuk transportasi, yang pada gilirannya membuat infrastuktur jalan di kota-kota provinsi dan metropolitan tidak lagi memadai. Di kota-kota metropolitan, terjadi macet di mana-mana setiap pagi pada jam pergi menuju pusat kota dan jam pulang menuju pinggiran kota. (Rahman, 2015 : 7-8)

Desa ditinggalkan pemuda-pemudi yang pandai, termasuk untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi--dan kemudian enggan untuk pulang lagi. Mereka inilah yang semakin memenuhi kota-kota kabupaten, provinsi dan metropolitan. Mereka yang berhasil menjadi kelas menengah di kota-kota tidak kembali ke desa, menjadi konsumtif, dengan membeli/menyewa tanah dan rumah untuk tinggal di pinggiran kota, serta motor dan mobil baru untuk transportasi, yang pada gilirannya membuat infrastuktur jalan di kota-kota provinsi dan metropolitan tidak lagi memadai. Di kota-kota metropolitan, terjadi macet di mana-mana setiap pagi pada jam pergi menuju pusat kota dan jam pulang menuju pinggiran kota. (Rahman, 2015 : 7-8)

Lalu, jika demikian apa yang akan terjadi di desa dalam beberapa tahun ke depan?

Bisa dipastikan desa akan semakin kehilangan jatidirinya, karena telah kehilangan orang-orang terbaiknya yang notabene merupakan penduduk asli desa tersebut. Desa kehilangan orang-orang yang dulu, ketika hendak berangkat merantau, pernah berjanji bahwa suatu saat ia akan pulang untuk membangun desanya.

Sehingga kemudian desa tidak akan lagi memiliki keistimewaan dan orisinilitasnya masing-masing, sebab telah tergusur oleh arus globalisasi dan sistem yang kapitalistik (termasuk penggelontoran uang secara besar-besaran melalui UU Desa itu sendiri). Desa hanya akan dikuasai oleh 'raja-raja kecil' : kepala desa yang dapat dipilih dalam 3 periode. Dan itu semua, akan membuat masyarakat desa semakin miskin, marjinal, dan sekadar menjadi subjek (kelinci percobaan) pembangunan dan proyek-proyek politik para elit yang berkuasa di pusat pemerintahan.

Saya masih yakin, banyak di antara kita (atau mungkin semua) tidak menginginkan itu terjadi.

|

| Kebersahajaan Hidup di Desa/ Foto via http://www.berdesa.com/ |

Karena itu, sekali lagi saya katakan, kembali ke desa adalah sebuah panggilan. Seperti kata Umbu Landu Paranggi dalam akhir salah satu sajaknya, Apa Ada Angin di Jakarta, berikut kutipannya.

...........................

Pulanglah ke desa

Membangun esok hari

Kembali ke huma berhati

Baca juga : Panggilan Untuk Membangun Kampung Halaman dan Hal-hal yang Harus Diupayakan

Url versi pendek artikel ini : https://goo.gl/5LscV6

Bacaan :

Harahap, Ramdhani Fitri, 2013, "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia", Universitas Bangka Belitung : Jurnal Society

Sukriono, Didik, dkk, 2014, "Otonomi desa dan Kesejahteraan Rakyat", Malang : Transisi

Suharto, Didik G, 2016, "Membangun Kemandirian Desa", Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Rahman, Fauzi Noer, 2015, “Panggilan Tanah Air”, Jakarta Selatan : Prakarsa Desa

Dumasari, M.Si, 2014, “Dinamika Pengembangan Partisipatif”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Berita Resmi Badan Pusat Statistik Nomor No. 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016

http://www.worldbank.org/in/news/feature/2016/06/14/indonesia-urban-story

http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3255693/tingkat-kemiskinan-di-desa-makin-parah

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/11/141125_iptek_internet_ham

http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3255693/tingkat-kemiskinan-di-desa-makin-parah

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/11/141125_iptek_internet_ham